都市部と地方部の病院におけるウェブ対策

~顧客特性や競合から考える~

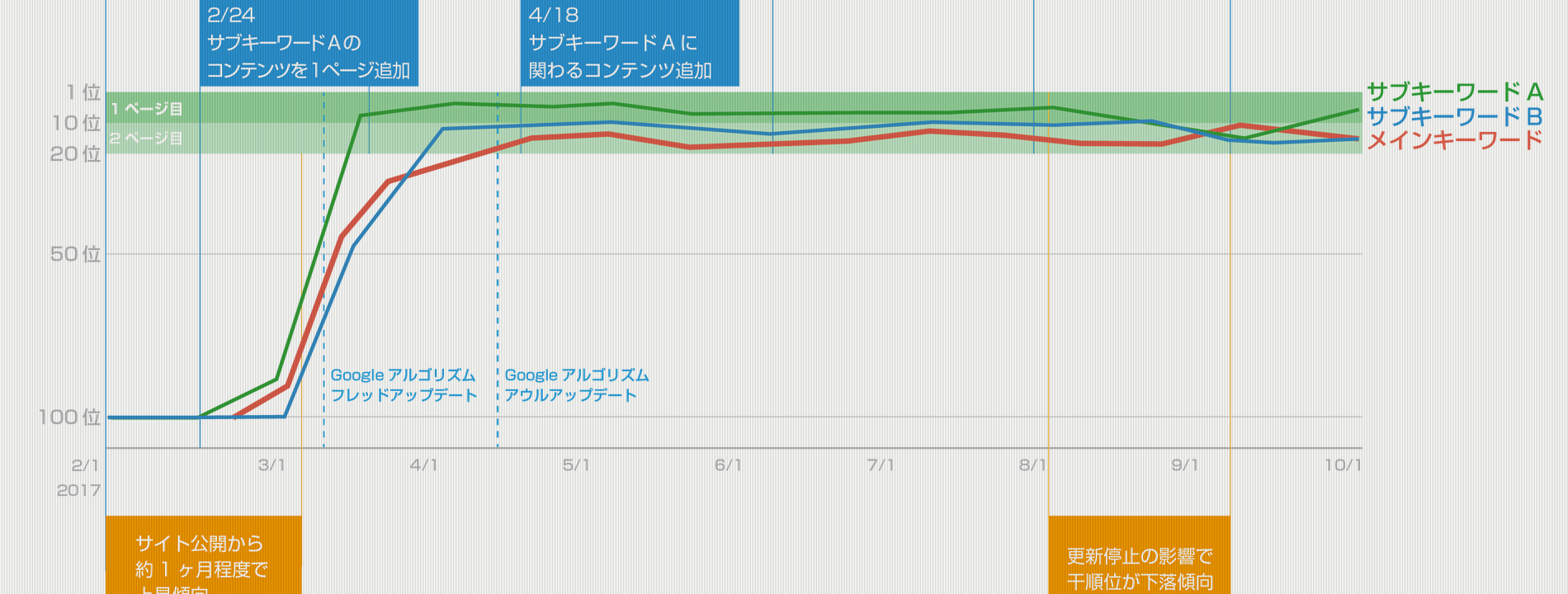

この記事は、2018年8月に実施されたGoogleのアルゴリズムアップデートによって、特に順位の変動が大きかった病院サイトにフォーカスして、ウェブ集客をどのように行なうべきかを、病院の顧客特性や競合から分析したものです。

アルゴリズムアップデートの内容や詳細な対策には触れていませんので、8月のアップデートへの対策を知りたい方は、別記事のアップデートの影響を受けた医療系サイトのSEO対策についてをご覧下さい。

1.結論から!自分の病院を知ってもらうためのコンテンツを作る

1-1.病院を詳しく紹介をしましょう。

あなたの病院がどんな病院なのか?診療内容や病院の雰囲気、ドクターや看護師、スタッフの紹介など、さまざまな情報を載せて下さい。

1-2.特徴や専門性を具体的に述べると効果的!

サイトに載せる情報は、特徴や専門性があると、よりSEOに効果的です。

たとえば、診療科目をざっと箇条書きにするだけはでなく、診療内容や診療体制、診療の流れなど、様々な情報を載せるようにしてください。

他の病院とは違った、あなたの病院の特徴も、コンテンツとして紹介しましょう。ウェブサイト上で差別化をすることで、さまざまな目的を持った患者様に対し、広くアプローチできるようになります。

2.来院してもらいたい患者様に向けて書く。

競合の医院との差別化のために、どんな患者様に来院してもいたいかを考え、その人に向けて書きましょう。

2-1.病院を探す患者様の目的はさまざま。

患者様が病院を探す目的はさまざまです。

●入院が出来る病院を探している

●安心して手術が出来る病院を探している

●待ち時間が少ない病院を探している etc…

では、あなたはどんな目的の患者様に来院してもらいたいですか?

その患者様が行きたいと思えるようなコンテンツをサイトに載せて下さい。

「入院が出来る病院を探している人」に向けて書く場合には

●入院病棟の紹介(各箇所の写真や説明)

●入院の手続き (必要なものや手続きの流れ等)

●入院費について

●Q&A

などの情報があると、親切ですし、検索順位にも良い影響があるでしょう。

3.「安心・信頼」できるサイトにする。

病院を探している人は、さまざまな場所から情報を探します。

●口コミ(Googleマップやwebサイト)

●SNS

●公式サイト

もし、候補をいくつか病院にしぼり、それぞれの口コミを見たところ、全ての病院の評判が同じくらいだったとします。その場合、あなただったらどうしますか?

私なら、病院の公式サイトの、下記の点をチェックします。

●病院の内・外観

●医師やスタッフの紹介

●施術例

●ブログの内容

これらの項目は、病院を探している人が、病院に行くかどうかを判断する大切なポイントだと思います。特に、医師やスタッフの紹介や施術例は、判断を大きく左右すると思います。

私は専門知識豊富そうだな、人柄が良さそうだな、などという理由で決める事が多いです。

あなたの病院に行こうかと迷っている人にとって、これらの情報はとても重要な判断材料になりますので、必ずサイト内に掲載するようにしてください。

3-1.信頼できる根拠を必ず掲載しましょう。

先ほど掲げた各項目は、ただサイトに掲載するだけではなく、信頼できる情報である根拠も載せることで、来訪者の信頼も得やすくなりますし、検索順位を上げることにもつながります。具体的には以下のような事項が信頼の根拠となります。

●医師やスタッフの方の紹介

・医師の資格や略歴

・本人の写真

・専門分野

・所属学会 など

●施術例

・施術の具体的な手順

・使用する装置・器具

・実績(機関が行なった施術件数)

・実際の写真

・担当医の紹介 など

●ブログの内容

・専門的な内容

・実際の写真

・執筆者の情報 など

※ブログは「忘年会や社員旅行」などプライベートな内容はSEOにあまり効果がないため、出来る限り、医院に関わる専門的な内容にしてください。

3-2.信頼されれば来院に繋がる。

ここまでご紹介した対策が出来れば、サイト内のコンテンツが充実し、来院を検討している方に安心と信頼を提供できていると思います。

ただ、医療系サイトの場合には「医療広告ガイドライン」の違反に注意する必要があります。

医師の略歴や、施術例、根拠の無いデータや体験談、その他、表現方法によっては、罰則となってしまう可能性がありますので気をつけましょう。

厚生労働省 医療広告ガイドライン(pdf)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

4.病院の基本業務と組織の特性

ここまでご紹介した対策をおこなうにあたって、病院の基本業務や組織の特性、都市部や地方部による違いなどを理解している必要がありますので、確認していきましょう。

「病院」とは、入院施設のないクリニックや規模の小さな診療所とは異なり、複数の診療科を有し、充実した高度な医療設備を持ち、専門性の高い医師が多く集まる機関を指します。

→病院の基本業務と特性をさらに詳しく

5.都市部の病院の事業環境や競合相手

有名な大学病院をはじめとする公立・私立の多くの大病院が集中する、都市部の病院の事業環境や競争相手の状況について見ていきましょう。

5-1.患者が増えるが、医師が不足

都市部の大病院の多くは、救急搬送を除き、新患は紹介状がないと受け付けない体制が取られています。

それでも、2週間先でないと予約がとれない、予約をしても2時間待ちなどの状況が生じています。

診療は患者の状態によって診療時間が異なり、それを予見できないため、予約時間がずれ込むケースが少なくありません。さらに、医師の診療以外に、検査の時間も取られます。

来院する患者の数に比べて医師の数が少ないケースもあります。

5-2.大病院の競合状況は?

大病院は都市部の住民だけでなく、地方からも評判を聞きつけたり、高度な治療を受けるために紹介状を渡されて患者がやって来るため、通常は患者数が少なくて問題になることはありません。

大学病院の競合相手と言えば、別の知名度の高い大学病院となりますが、基本的に別の病院に患者が流出して経営が苦しくなるといった現象は起こらないのが一般的です。

入院患者は簡単には転院もできない上に、特に高齢者は遠方にある別の大学病院等に移動するのは難しいという現実もあります。

5-3.顧客の特性と病院を選ぶ基準

知名度や医師の評判などを聞きつけて、地方の病院や小さなクリニックでは受けられない高度な医療を求めて、病院を訪れる患者が少なくありません。

特に現代は情報化社会であり、がん治療のスペシャリストや内視鏡手術のエキスパートといった評判がすぐに広まり、カリスマ医師が人気を集めます。

有名な医師のもとには予約が殺到し、新規の診察やセカンドオピニオンを受けるにも半年待ちといった状況も起こるほどです。

臓器移植しか助かる道がない、治療法が確立されていない難病であるなど、最新の医療設備と専門性の高い医師がいる都市部の大学病院は、患者やその家族にとっては最後の頼みの綱でもあります。

患者やその家族は、インターネットなどの情報を徹底的に検索し、治療ができる医師、治療ができる医療機関を探し出して頼ってきます。

6.地方の病院の事業環境や競合相手

一方で、地方の病院の場合はどうでしょうか。

事業環境で生じている問題や競合相手について見ていきます。

6-1.人口減・高齢化・医師からの人気のなさで経営難の例も

地方では高齢化が進むことによって病院への来院数は増加しているものの、過疎化が進む地域を中心に、医師不足で十分な対応ができなくなるという問題が起きています。

複数の診療科を備えるのが病院の特徴ですが、中には専門医の不足により、診療科を次々に減らさざるを得ない病院も出ています。

→地方病院の事業環境をさらに詳しく

6-2.長期入院患者が多くなる傾向あり

少子高齢化による医療費財政のひっ迫により、健康保険で賄われる医療費を軽減すべく、国の方針では入院の短期化などを求めています。

入院が長期化すると、病院が請求できる報酬が少なくなる仕組みが導入されたため、早期に退院を迫られるケースも少なくありません。

→さらに詳しく

7.都市部・地方部での広報・集客の目標を決める

高齢化や人口減少、情報社会による患者やその家族による病院や医師の取捨選択が進む中、今後の病院の対策としてはどのような広報活動が必要なのでしょうか。

病院の置かれている現状や立地している地域の環境、得意としている医療をしっかりと分析したうえで、病院の魅力発信とその魅力に合わせたターゲット層への広報活動が求められます。

今の時代は多くの患者やその家族が、インターネットで情報を収集します。

高齢の患者が多い病院であっても、実際に病院の情報や評判を検索して連れてくるのはインターネットが使える子ども世代や、より高度な検索や情報収集を得意とするIT知識の高い孫たちです。

そのため、目標を明確にしたうえでWEBを使ってどのような情報を配信していくかが重要になってきます。

7-1.都市部の病院の場合

都市部の病院はあえて集客をしなくても来院患者が多いわけですが、やはり、本来の機能を維持、機能させるために得意分野を強調していくのも1つの方法です。

また、都市部の病院は来院患者が地域の内外から訪れる特性上、患者数が多すぎて医師や看護師の数が不足する傾向が見られます。

集客の面では他の病院との競争が激しいとは言えなくても、医師や看護師の確保の面で、他の大学病院などとの競合が生じているのが現状です。

ニュースで報道されるような医療事故を起こしたり、受験や登用における男女の不公平などの問題が発覚したりすれば、医師や看護師から選ばれなくなるおそれもあります。

公正かつ公平な運営で患者にも勤務する医師や看護師にも信頼される病院であることを、訴求していくことが大切です。

ほかにはない最新の設備を備えるなど医療設備の充実は、患者にとってのメリットだけでなく、医師や看護師にとっても学べる環境やさまざまな経験が積めることをアピールできる1つの材料にもなります。

難症例の患者が多く訪れ、多様な症例への高度な医療の提供ができることも、患者やその家族へのアピールポイントになるだけでなく、高度な技術の習得やノウハウの蓄積を求める医師や看護師へのアピールポイントになります。

医師や看護師を確保し、患者からより信頼される満足のいく医療サービスを提供するためにも、患者だけでなく、医師や看護師からも競合する知名度の高い病院から選ばれるようにならなければなりません。

7-2.地方の病院の場合

地方の病院では地域の基幹病院としてのプライドと責任を持ち、安心して来院できる、入院治療や手術、救急対応もしっかり受けられる病院であることをアピールすることが大切です。

もっとも、それが絵に描いた餅であっては意味がありません。

実際に訪れたら医師がいない、対応ができないと救急車をたらいまわしにされ、隣の自治体の病院に行くことになったのでは困ります。

地方の病院でも患者へのアピールはもちろん、医師や看護師へのアピールも充実していく必要があります。

医師の採用ページの充実や後期臨床研修を受け入れるための専門ページなどを設けて、若手医師への魅力の発信や地方でチャレンジしてみたいと思ってもらうことも大切です。

また、看護師の採用ページも充実させ、婦長や先輩看護師の顔写真入りのメッセージを掲載したり、実際に仕事をしている現場の様子をブログなどに乗せたりするなどして積極的な情報発信をしていきましょう。

アットホームで働きやすい環境ややりがいが持てる充実の現場をアピールすることで、看護師資格を持ちながら活用していない地域に眠る潜在看護師を呼び戻したり、地方からの移住者への働く先を開くことにもつながります。